運行管理者試験過去問題 - 平成30年度第2回(貨物)

平成30年度第2回 -貨物-(H31.3実施)

問18 労働基準法(以下「法」という。)に定める労働契約等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(ただし、経過措置により当分の間は3年間)保存しなければならない。

2.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

3.法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

4.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

問19 労働基準法(以下「法」という。)に定める労働時間及び休日等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

2.法第36条1項に定める時間外、休日労働の協定においては、(1)法第36条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲、(2)対象期間、(3)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合、(4)対象期間における1日、1ヵ月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数、(5)労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項を定めるものとする。

3.使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

4.使用者は、4週間を通じ8日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

問20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.この基準は、自動車運転者(労働基準法第9条に規定する労働者であって、( A )の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の( B )を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その( C )に努めなければならない。

3.使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、( D )、又は休日に労働させるための時間外・休日労働協定をする場合において、改善基準告示に定める所定の事項に十分留意しなければならない。

A 1.四輪以上の自動車 2.二輪以上の自動車

B 1.労働契約の遵守 2.労働条件の向上

C 1.維持 2.向上

D 1.休息期間を短縮し 2.労働時間を延長し

問21 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)において定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間及び運転時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.使用者は、トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間とすること。ただし、トラック運転者に係る1週間における運行が全て長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が、当該トラック運転者の住所地以外の場所におけるものである場合においては、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。この場合において、1日についての拘束時間が13時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとすること。

2.使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

3.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間を超えないものとする。

4.連続運転時間(1回がおおむね連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。ただし、高速道路等のサービスエリア又はパーキングエリア等に駐車又は停車できないため、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、連続運転時間を4時間30分まで延長することができるものとする。

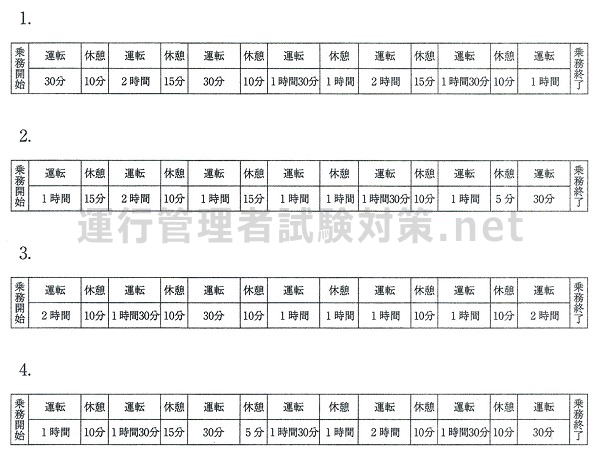

問22 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間及び休憩時間の例を示したものであるが、このうち、連続運転の中断方法として「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合しているものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、「高速道路等のサービスエリア等に駐車又は停車できないため、やむを得ず連続運転時間を延長できる場合」には該当しないものとする。(※法改正により一部改変)

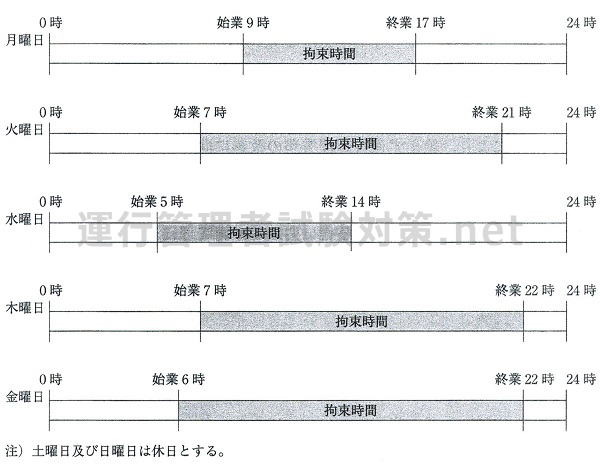

問23 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

ただし、すべて1人乗務の場合とする。なお、解答にあたっては、下図に示された内容及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。

2.1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は、改善基準告示における目安に違反していない。

3.勤務終了後の休息期間は、改善基準告示に違反しているものはない。

4.木曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。